國立臺北科技大學尖端材料研發中心簡介

| 國立臺北科技大學尖端材料研發中心簡介 |

|

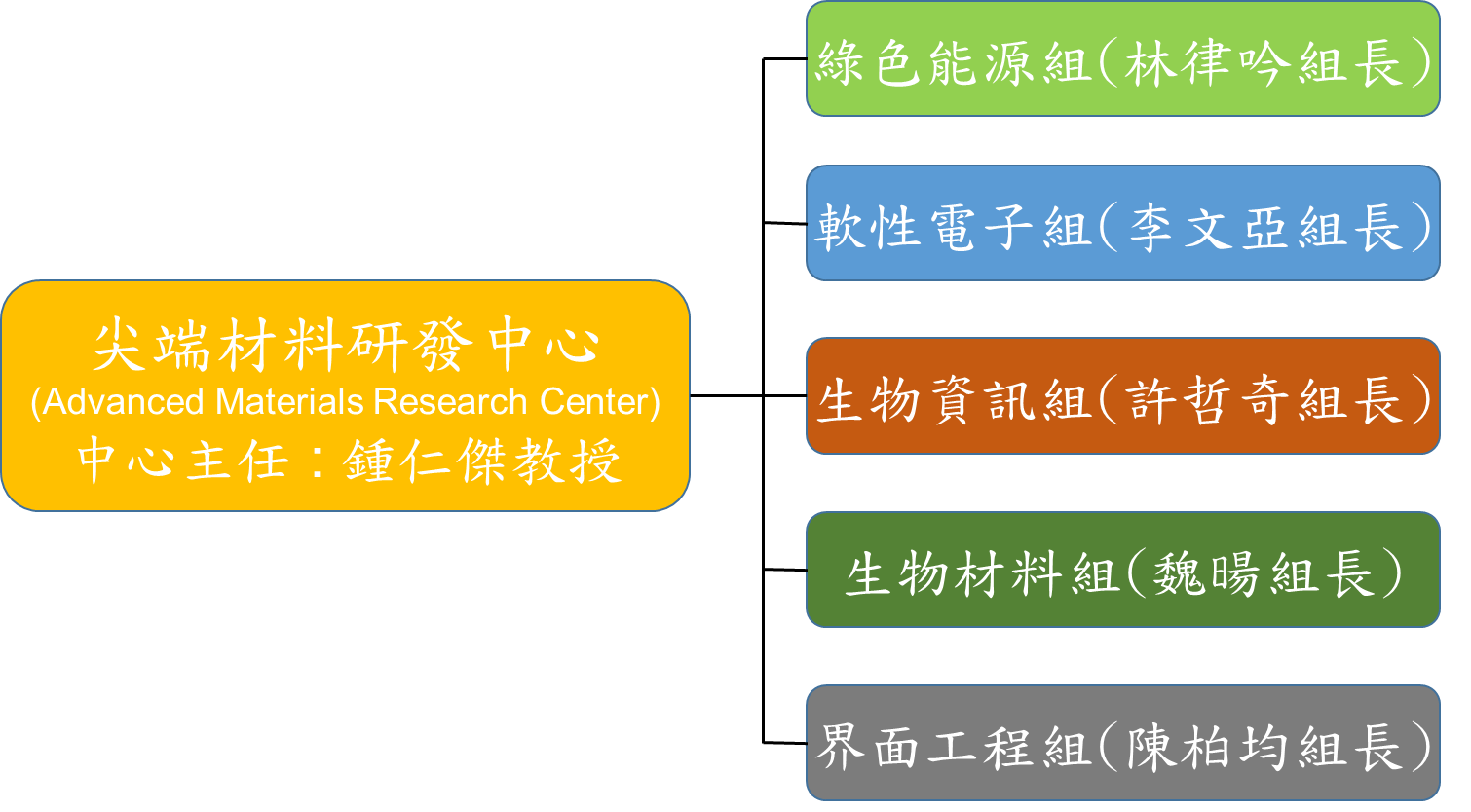

化工系 鍾仁傑教授 科技的進步仰賴材料的發展,基礎材料的研發到跨領域的整合係目前產業重大的挑戰與產業升級方向,於諸多發展領域中,材料的表現為影響效能的決定性因素。為滿足各領域的材料需求,國立臺北科技大學於2020年八月甫成立「尖端材料研發中心」,其宗旨在協助產、官、學、研以開發先進的尖端材料,達成整合性的尖端材料研發,並結合實務教學以帶領學生縮短學用落差,組成團隊爭取校內外大型計劃與資源。 本中心依研究及應用主題分為: 綠色能源、軟性電子、生物資訊、生物材料與界面工程等五組。各組均設有組長控管執行進度並定期匯報。各小組成員依組長實驗室組成編制為5至20人,可提供完善詳盡的製程、設備與分析,滿足各領域對材料開發與製程整合的要求。這些領域的發展可滿足人類生活中主要的需求,包含每日需要使用的能源開發與存儲、可提供便利生活與監控健康狀態的隨身攜帶軟性電子和感測裝置、具有仿生特性以模擬自然界中生物優勢的仿生材料、整合精準醫療與最新醫療科技的生醫材料,以及透過各類科學方法研究相關材料學與生物學問題。 |

|

|

|

各組之負責人之簡介如下: |

|

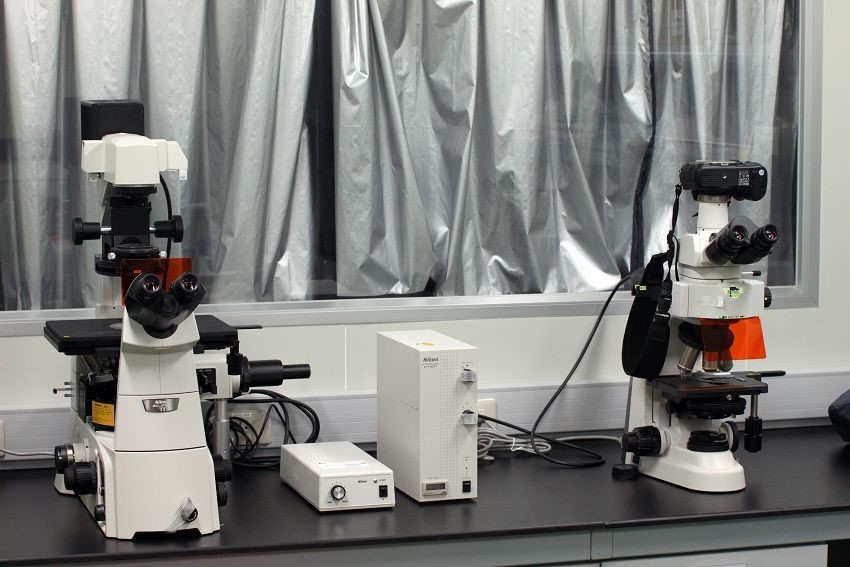

生物科技館三樓303A室與第四教學大樓3樓,提供材料合成與製程設備、電化學量測設備、細胞培養與相關實驗設備。 |

|

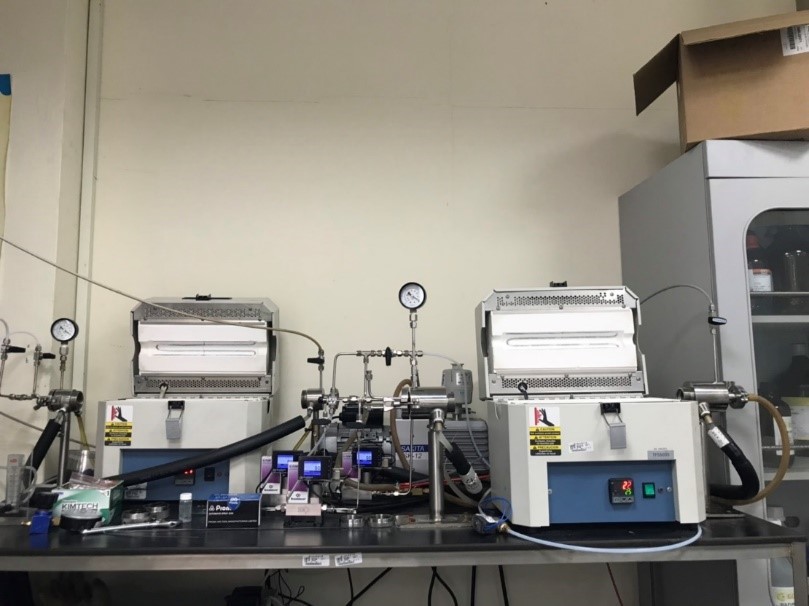

(二)綠色能源組 林律吟教授

國父百年紀念館四樓409室,提供綠色能源尖端材料合成技術與相關設備,例如高壓釜、烘箱、箱型高溫爐、管狀高溫爐、細胞破碎機、浸鍍機、旋轉塗佈機。電化學量測設備,例如充放電機與電化學工作站。 |

|

(三)軟性電子組 李文亞副教授

軟性電子組位於化工館405,提供電漿處理機、熱蒸鍍機、電流電壓量測設備、電感電容電阻分析儀、手套箱,協助中心相關實驗。 |

|

(四)生物資訊組 許哲奇副教授 |

|

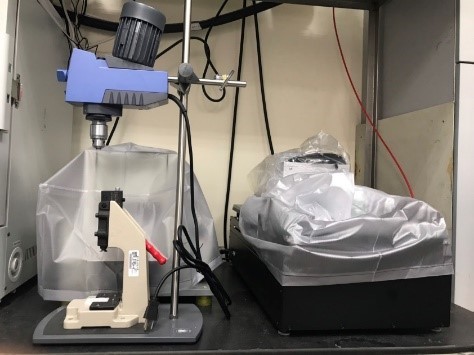

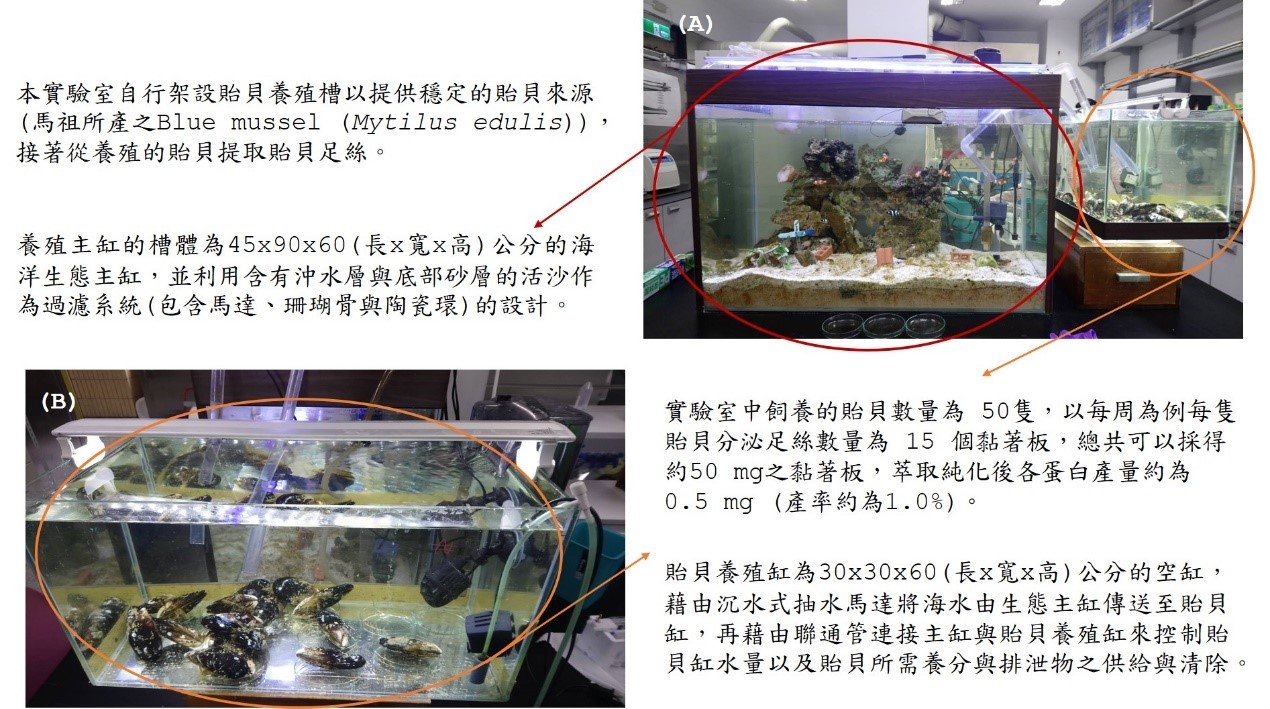

(五)生物醫學材料組 魏暘助理教授 [生物材料生產設備_貽貝飼養設施]

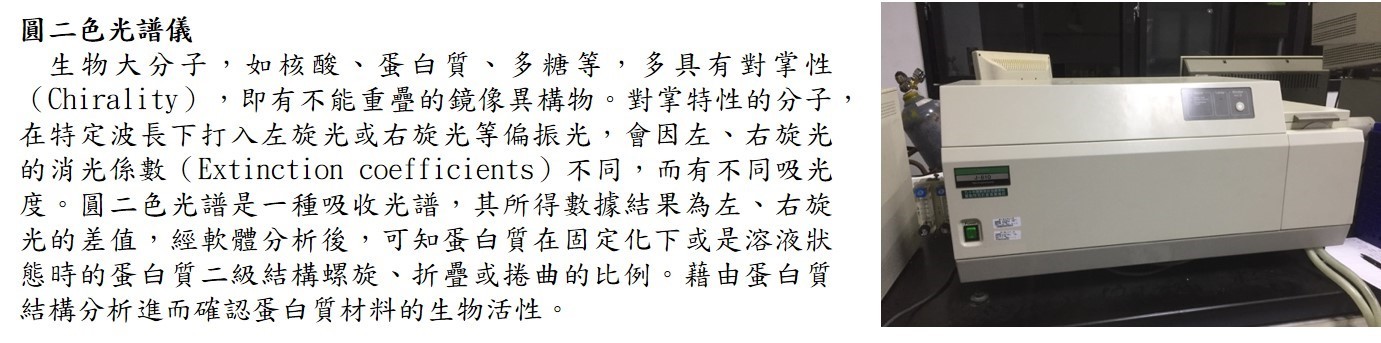

[生物材料特性分析_蛋白質結構分析]

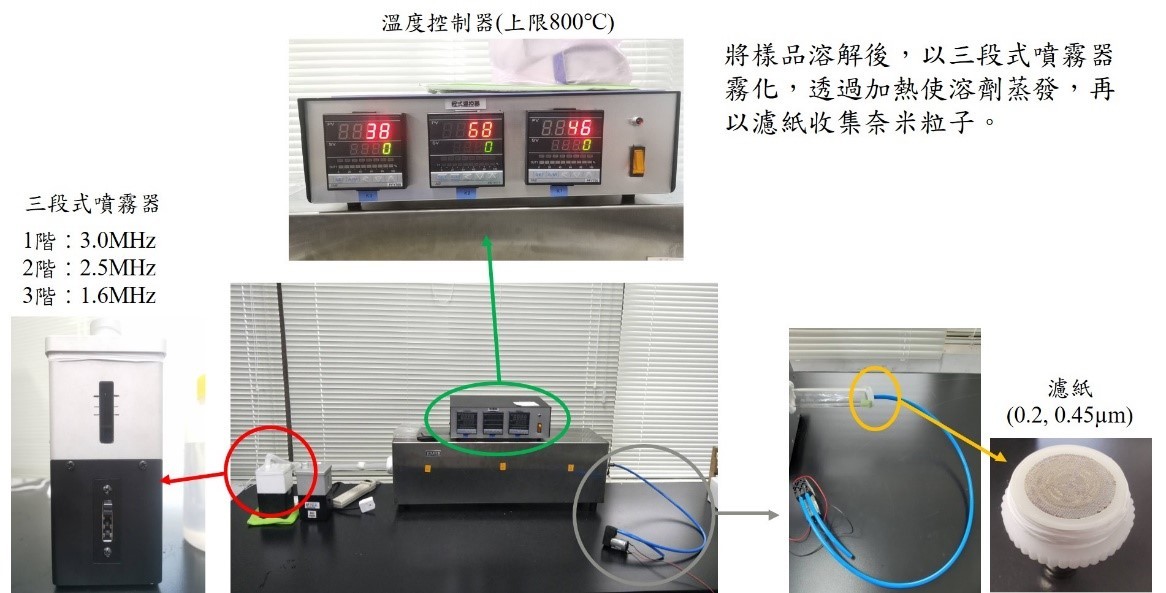

[生物材料應用端設備_以貽貝蛋白進行噴霧奈米黏膠顆粒製備]

|

|

(六)界面工程組 陳柏均副教授

Bio-interface團隊位於材資館407,提供濺鍍機、化學氣相沉積設備、阻抗分析,並將協助中心相關實驗。 |